高齢出産では赤ちゃんがダウン症などの染色体異常を持って生まれてくる確率が高くなるなど、さまざまなリスクが指摘されています。

他にはどのようなリスクがあるのか、高齢出産が胎児と母体に及ぼす影響についてご紹介いたします。

高齢出産は35歳から

高齢出産・高齢妊娠について明確な定義はありませんが、一般的には「35歳以上で初めて出産すること」を高齢出産としています。

女性の社会進出にともない自立した生活が送れる女性が増えたことで、晩婚化と高齢出産の割合が増えています。

実際に、昭和60年では35歳以上で出産の割合がおよそ14人に1人(7.1%)だったのに対して、令和4年では3.3人に1人(30.0%)と、37年の間で4倍以上に増えています。

初産婦と経産婦のリスクの違い

高齢出産は「35歳以上の初産婦」とされますが、二人目以降の「経産婦」の場合はなにか違うのでしょうか?

明確な定義はありませんが、年齢によるリスクは同じですので基本的には初産婦でも経産婦でも変わりません。

高齢での初産婦の場合、通常より出産に時間がかかる可能性がありますが、妊娠・出産に必要である基礎的な体力は個人差があるため、若い妊婦さんでも出産に時間がかかることもあります。

二人目以降の出産では、前回の出産で妊娠合併症になったことがある人は繰り返す可能性が高くなりますので、より一層の体調管理が必要です。

胎児へのリスク

多くの方が不安に感じる高齢出産の影響として、まず頭に浮かぶのは胎児の染色体異常のリスクでしょう。

【高齢出産による胎児へのリスク】

- 染色体異常

- 早産

- 低出生体重児

染色体異常

30代後半になるとたとえ見た目が若々しい方でも卵子の質の低下は避けられず、そのために染色体異常が発生するリスクが増加します。

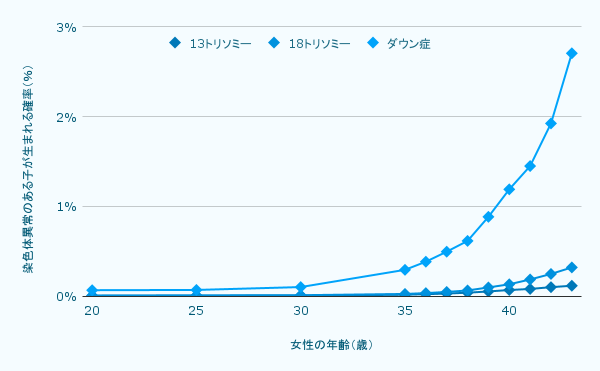

特にダウン症(21トリソミー)、18トリソミー、13トリソミーといった「染色体の数の異常」が起こりやすくなります。

【女性の出産時の年齢と子の染色体異常罹患率】

例えば、25歳の女性がダウン症の子を出産する割合は1,250人に1人(0.08%)ですが、35歳では385人に1人(0.26%)、40歳では106人に1人(0.94%)に増加します。

また、男性の年齢が高くなると「染色体の構造異常」が起こりやすくなります。

低出生体重児

これにより、妊娠中の合併症が発症しやすくなり、早産や胎児の成長不全につながることがあります。

2022年の人口動態統計によると、低出生体重児(出生時体重が2,500g未満)が生まれる割合は母親の年齢が高くなるほど増加し、20~24歳の母親では8.6%でしたが、35~39歳の母親では10.3%という結果でした。

母体へのリスク

出産年齢が高くなると、妊娠・出産に伴う母体への健康上のトラブルも起こりやすくなります。

【高齢出産による母体へのリスク】

- 妊娠合併症

- 流産

- 難産

- 帝王切開

妊娠合併症

年齢が高くなると、血管が老化し高血圧などのトラブルがおきやすくなります。

妊娠すると、ママ自身とお腹の赤ちゃんの二人分の負担がかかるため、妊娠高血圧症候群のリスクが高くなります。

また、肥満などがあると妊娠糖尿病のリスクも高くなり、難産などにつながるおそれがあります。

流産

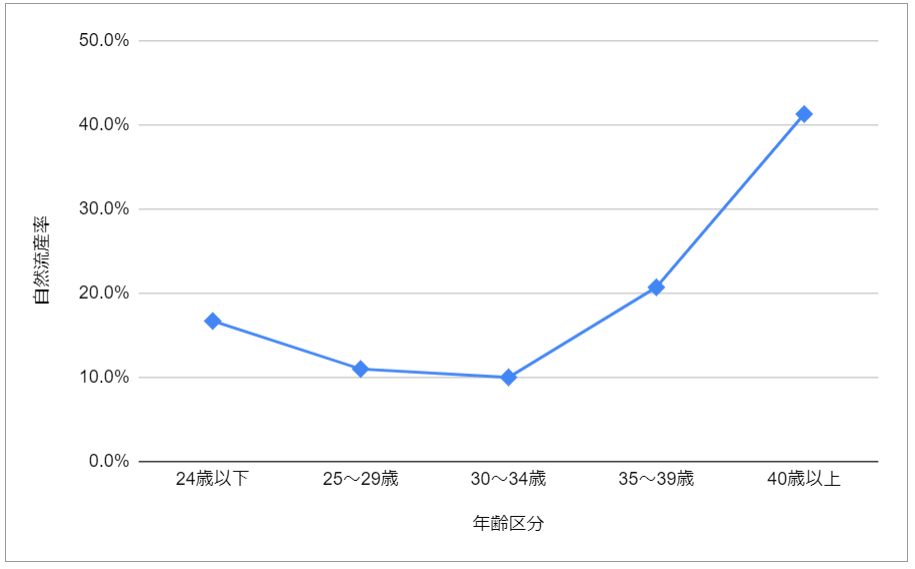

自然流産の確率は、女性の年齢が高くなるほど上がります。

34歳以下では自然流産はおよそ10人に1人の割合ですが、

35歳~39歳ではおよそ10人に2人、

40歳以上ではおよそ10人に4人の割合でおこります。

高齢出産では流産の確率が高くなり、妊娠初期におこる流産の原因の約70%は受精卵に異常があるためにおこります。

【母の年齢と自然流産率】

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000015864.pdf

虎ノ門病院産婦人科 1989.1.~1991.7.データ

母体年齢と流産 周産期医学 vol. 21 no. 12, 1991-12

難産

難産になる要因としては、ママの体力の低下や産道が柔らかくなりにくいことの他に、肥満や妊娠合併症の存在などがあります。

どれも日頃からの運動習慣や体調管理などでコントロール可能なので、高齢出産だから難産になりやすいというよりは個人差が大きく、20代前半の方でも不摂生をしていると難産になりやすくなります。

帝王切開

医療技術の進歩などにより近年では4人に1人が帝王切開での出産をしていますので、帝王切開が必ずしもよくないわけではなく、むしろ無理に自然分娩を選ぶよりも安全ともいえます。

妊娠高血圧症候群などの妊娠合併症がある場合、安全のために予定帝王切開とすることがあります。

それに加えて、加齢にともない婦人科系の病気が増えること、胎児機能不全などのトラブルがおこりやすいことなどから緊急帝王切開になるケースが増えます。

高齢出産のリスクを減らす7つのポイント

ここまでは、高齢出産でおこりやすいトラブルについてみてきました。

おこりやすいトラブルを知っておくことで、気をつけるポイントが分かりますね!

赤ちゃんが欲しいと思ったとき、高齢出産のリスクを減らすために次のことを意識してみましょう!

【高齢出産のリスクを減らす7つのポイント】

- 生活リズムを整える

- 食習慣の見直し

- 適度な運動

- 禁煙

- ストレスを減らす

- 身体を冷やさないようにする

- 葉酸を摂る

不摂生な生活やストレスの多い生活を送っていると、女性ホルモンが乱れやすくなります。

まずは生活のリズムを整え、できるだけきまった時間に寝起きすることと食事を摂ることを意識しましょう。

食事の基本は1日3食ですが、長い間の習慣を無理に変える必要はありません。

お腹の赤ちゃんとママの身体作りのために良質なタンパク質と、不足しがちな鉄分やカルシウム、お腹の調子を整えるための食物繊維をバランスよく摂れるよう心掛けましょう。

外食や出来合いのものは塩分が多くむくみやすくなりますので、毎食は無理でも調整がきくよう自炊ができるといいですね。

また、妊娠初期に葉酸が不足すると胎児に「神経管閉鎖障害」などの先天異常がおこる可能性があります。

妊娠を意識するようになったら積極的に葉酸を摂るようにしましょう。

極端な肥満ややせがあると、女性ホルモンの乱れやさまざまな妊娠合併症につながります。

適度な運動や食習慣の見直しとともに、体重を測る習慣もつけましょう。

女性の年齢が上がるほど卵子の数が減少することに加えて、タバコを吸っているとさらに減少する、妊娠しにくくなる、卵子の質が低下するなどのリスクがあります。

妊娠を考えるならスパッと禁煙しましょう。

身体が冷えていると、つわりがひどくなったり出産に時間がかかったりします。

服装に気をつけたり半身浴をするなど、身体を冷やさないように気をつけましょう。

出産適齢期はいつ?

女性の出産適齢期は20代前半から32歳頃とされています。

その理由としては妊孕性(妊娠のしやすさ)の観点から、1)卵子の質と数、2)女性ホルモンの量、3)身体の健康面、が挙げられます。

1)卵子の質と数

女性は生まれたときにすでに一生分の卵子を持っており、月経のたびに数が減っていきます。

さらに35歳ごろから卵子の質の低下も徐々に始まるため、胎児に染色体異常が起こる可能性が増え、それにともなう流産の確率も高くなります。

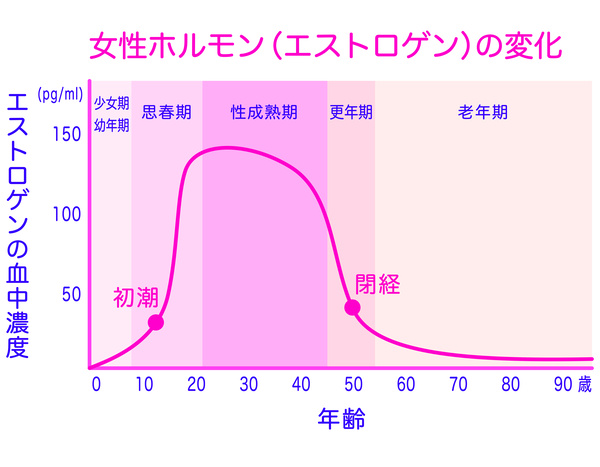

2)女性ホルモンの量

女性ホルモンは妊娠・出産のために必要不可欠ですが、20代~30代前半をピークに35歳ごろから卵巣機能の低下とともに徐々にその分泌量も減少します。

3)身体の健康面

体力や体調面で考えると、個人差が大きくなります。

妊娠や出産、育児にはご自身の健康と体力が重要ですが、30代後半でも病気やケガがなく、運動習慣があり健康的な人がいれば、20代前半でも生活習慣が乱れ、月経周期が不安定な人もいます。

生活習慣病や婦人科系の病気などがあると妊娠・出産時のトラブルが起こりやすくなります。

まとめ

高齢出産では胎児に染色体異常が起こりやすくなるほか、難産や妊娠合併症など母体へのリスクも高くなります。

卵子の老化や女性ホルモンの減少など、加齢には抗えない部分もありますが、食習慣の見直しや生活リズムを整えることなど、高齢出産のリスクを減らすために出来ることもあります。

どの年齢でも妊娠・出産について心配なことや不安なことはたくさんあるでしょう。

「できれば子どもが欲しい」と思っている35歳以上のカップルは、協力して妊娠・出産に望めるよう不安解消のためにライフプランをよく話し合ってみてください。

早く可愛い我が子の笑顔に出会えることを心より願っています。