18トリソミーとは、染色体異常によって起こる先天性の疾患のことです。

あまり聞きなれない方が多いのではないかと思いますが、染色体異常症の中ではダウン症についで頻度が高いのがこの18トリソミーです。

多くの合併症をともない、身体の様々な部分の異常と、重度の成長障害と発達遅滞(知的障害)がみられます。

ママのお腹の中にいるときに流産してしまうことが多く、無事に生まれたとしてもその半数以上は生後1週間以内に亡くなってしまい、さらに1歳まで生きられる割合は10%以下という生命予後が厳しい疾患です。

命にかかわる多くの症状を伴うことから今までは長く生きられないとされていましたが、近年では医療技術の発展や治療に対する考え方の多様化などから、個々の状況に合わせた対応が取られるようになってきています。

18トリソミー(エドワーズ症候群)の特徴

18トリソミーは症状が重いことが多く、体の成長が遅い成長障害や、運動機能の強い遅れ、精神面での強い発達の遅れ(知的障害)がみられます。

心臓、肺、消化管、腎臓などの内臓を含め体のさまざまな部分の異常をともない、呼吸障害などの合併症もよくみられます。

言葉の使用は難しいですが、表情や簡単なサインでのコミュニケーションができることもあります。

【18トリソミーの特徴】

- 成長障害

- 運動発達の重度な遅れ

- 重度の知的障害

- 手足の異常

- 合併症が多い

- 高齢出産で頻度が高くなる

- 新生児の染色体異常で2番目に多い

特有の顔立ち

18トリソミーの赤ちゃんには、特徴的な顔ぼうがあることが知られています。

【18トリソミーの特徴的顔ぼう】

- 口とあごが小さい

- 頭蓋がイチゴ型

- 鼻筋が高い

- 扁平でとがった耳

- 突き出した後頭部

- 口唇口蓋裂

- 顔面裂

口とあごが小さく、皮下脂肪が少ないためやつれて見えることもあります。

イチゴ型頭蓋は18トリソミーの約半数に見られます。

耳は扁平でとがっており、低い位置にあります。

口の一部や顔の一部が裂けている「口唇裂(こうしんれつ)」や「顔面裂」が約10%に見られます。

身体的特徴

【18トリソミーの身体的特徴】

- 内反足

- 揺り椅子状足底

- 手指の重なり

- 多指症

- 多毛

- 短い首

手足の異常が多く起こります。

足の裏が内側を向いている内反足は約7割にみられ、揺り椅子のような形になっている揺り椅子状足底もよくみられます。

指は握っているような、特有の重なりをします。

合併症

18トリソミーはお母さんのお腹の中にいるときからたくさんの合併症と重度の成長障害があり、多くは低出生体重児として生まれてきます。

全身に様々な合併症をともない、生命に係わる重篤なものであることも珍しくありません。

【18トリソミーの合併症】

- 先天性心疾患(約50%)

- 食道閉鎖

- 臍帯ヘルニア

- 横隔膜ヘルニア

- 難聴

- 水腎症

- 水頭症

- 関節拘縮

- 悪性腫瘍

出生時はぐったりとしていて、泣き声が弱々しく感じます。

約半数に先天性心疾患があり、心室の間に穴があいていたりします。

心臓、肺、消化管、腎臓には重度の異常がみられることもあります。

食道閉鎖や上気道閉塞などにより生まれた時から呼吸障害があり、呼吸補助が必要になることが多いため、専門の設備がある施設で出産する必要があります。

呼吸器系、消化器系、泌尿器系、筋骨格系の合併症がよくみられます。

難聴や悪性腫瘍が合併することもあります。

成長(発達)

18トリソミーは運動面・精神面で強い発達の遅れを示します。

言葉の使用は難しく、呼吸補助が必要な場合がほとんどですが、笑顔などで感情を表現できることもあります。

筋肉の発達が良くないため体格は小さいですが、ゆっくりでも成長します。

筋肉の緊張が弱く、関節の動きが悪くなる関節拘縮などのため歩くのは難しいかもしれません。

口からの食事も難しいかもしません。

しかしこれは個人差があり、中には家族と旅行を楽しむ子もいるそうです。

18トリソミーの生命予後は極めて良くないといわれますが、退院して自宅で過ごせる子もいて、中には10歳以上まで成長された方もいらっしゃいます。

重篤さによっては、積極的に治療をしないこともよくありますが、近年では医療技術の発達により、在宅療養されている方もいらっしゃいます。

治療方針に関しては、医師と相談しつつ、赤ちゃんの家族の意思が尊重されるべきです。

重度の障がいと成長障害がある場合、治療方針に沿ってその都度必要な対応をすることはもちろん、赤ちゃんの家族にたいしてのケアも重要になってきます。

後で説明するモザイク型の場合は、合併症が少なく発育が良好なケースもあります。

治療

18トリソミーは、ほとんどの場合「短命」であることから、積極的な治療はせず看取りを前提とするというのが従来の多くの対応でした。

しかし、近年では個人の症状や状況に応じご両親と相談をしながら積極的な治療を行うケースも増えています。

18トリソミーに対する根治的な治療法はないため、合併症などに対する対処療法を行います。

心疾患や食道閉鎖などは外科手術を行います。

上気道閉塞がある場合は手術で気管切開し人工呼吸器を着けます。

関節の動きが悪くなる関節拘縮が起こりやすいので、定期的に動かしてあげます。

18トリソミーの子は容体が急変することも多いので、交代でみてくれる人がいると大変心強いでしょう。

症状によっては手術などの積極的な治療はせず、看取りを前提とした胎児緩和ケアを行う場合もあります。

その症状の程度や親の考えは様々ですので、一人ひとりの状態に応じて方針を決めます。

寿命は一般的に短命

18トリソミーはほとんどは自然流産してしまい、無事に生まれても1ヶ月以内に50%以上、1歳までに90%以上が亡くなってしまうといわれており、染色体異常の一種であるダウン症と比べるとかなり重い疾患だということがわかります。

しかし近年では新生児集中医療の進歩により退院できる例も増えてきており、1歳までの生存率が10~30%程度に増えているとの報告もあり、さらなる改善が期待されます。

妊娠と18トリソミー

18トリソミーは新生児の染色体異常の中で二番目に多く、また無事に生まれることが出来ても生きていくうえで重篤な症状があることも多いため、多くの妊婦さんたちにとって関心の高いトピックとなっています。

18トリソミーの子が生まれる確率

生まれてくる赤ちゃんのうち約8,000人に1人の確率で18トリソミーで、その男女比は1:3で女の子の方が多く生まれます。

染色体異常は受精卵の段階ではもっと多く起こっていますが、その多くは出生までいたりません。

18トリソミーも同様で、胎児の段階でおよそ70%は流産か死産となってしまいます。

高齢出産では確率が高くなる

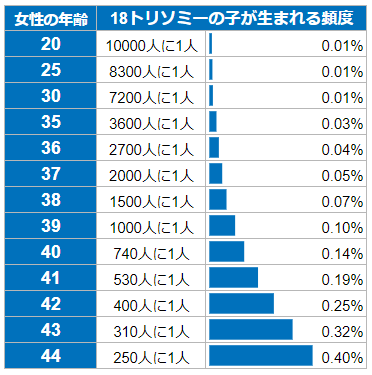

女性の出産時の年齢と18トリソミーの子が生まれる確率には関係があります。

女性の社会進出にともない、晩婚化と出産年齢の高年化が進んでいます。

次の図は、「女性の出産時の年齢と、18トリソミーの子が生まれる確率」をあらわしています。

高齢出産とは35歳以上で初めて出産することをいい、「35歳以上だと染色体異常のある子が生まれる確率が高くなる」という話を聞いたことがあるかもしれません。

見ていただけると分かるとおり、35歳から急にその確率が高くなるわけではなく、緩やかに上昇します。

25歳のお母さんから18トリソミーの子が生まれる頻度は8,300人に1人ですが

35歳になると3,600人に1人

およそ2.3倍高くなります。

20歳のお母さんと40歳のお母さんを比べると、およそ11倍高くなります。

このグラフからもわかるように、若いからと言って18トリソミーの子が生まれないわけではありません。

逆に40歳のお母さんの場合の740人に1人という確率を、高いと見るかそれほどでもないと見るかはとらえ方次第ともいえます。

女性の年齢が高くなると卵子を作る際のエラーが起こりやすくなるため、胎児に染色体異常が起こる頻度が増えます。

遺伝するのか

家族や親族に18トリソミーの方がいらっしゃる場合、遺伝しないのかと心配されるかもしれませんが、転座型トリソミーの一部を除いてはほとんどの場合偶然に起こり、遺伝ではありません。

染色体が過剰になるトリソミーは、両親から染色体を1本ずつもらう過程が上手くいかないことなどによって起こり、高齢出産でその確率は上がりますが、それだけが原因ではなくはっきりとは分かっていません。

遺伝に関する不安や、その他心配事がある方は「遺伝カウンセリング」にて専門家に相談することができます。

原因

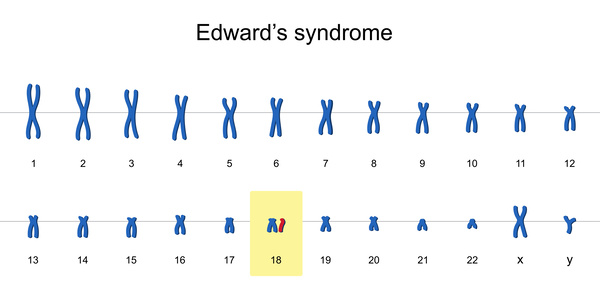

18トリソミーは染色体異常の一つです。

染色体とは、遺伝子を含むDNAが、折り重なってできたものです。

ヒトの身体は約37兆個もの細胞からできており、特定の細胞を除くほとんどすべての細胞には23対(46本)の染色体があります。

染色体は両親から1本ずつもらったものがペアになっており、ヒトの染色体23対のうち、1~22番までの22対を「常染色体」、23番目の1対は男女の性別を決める「性染色体」とよびます。

常染色体は基本的に長いものから順番に1~22番の番号が割り振られています。

そのうちの18番染色体が、通常2本のはずのところ3本になった状態が18トリソミーです。

(トリは3を意味します)

この現象はほとんどの場合遺伝ではなくたまたま起こり、どんな人にも起こりうることです。

18トリソミーは染色体の構造の違いによって、次のような型に分けられます。

標準型(フルトリソミー)

18トリソミーで一番多いのがこの標準型で、18トリソミーの約94%を占めています。

通常は父と母由来のそれぞれ1本ずつがペアになっている染色体ですが、どちらかよりさらにもう1本もらって3本になった状態です。

標準型のほとんどは母親の卵子が作られる過程のエラーにより起こります。

これは母親の年齢が高くなるほど起こりやすくなります。

加齢により起こりやすくはなりますが、誰にでもその可能性はあり、ほとんどの場合遺伝ではありません。

モザイク型

18トリソミーの約5%がこのモザイク型です。

モザイクとは、正常な細胞と異常がある細胞の両方が混ざった状態です。

モザイクは正常な細胞もあるため一見分からず、診断できないこともあります。

他の型と比べて症状が軽くなる傾向にありますが、全ての人がそうではありません。

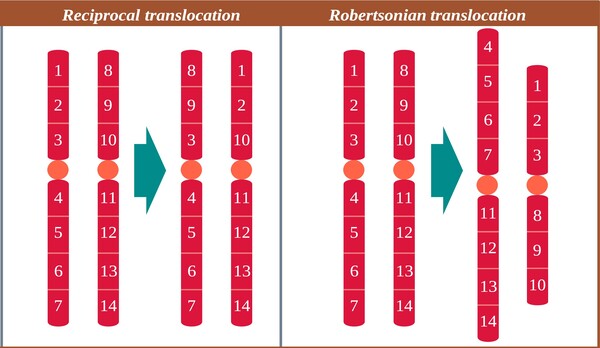

転座型

18トリソミーの1~2%程度がこの転座型です。

転座型とは、2つ以上の染色体が部分的に入れ替わった状態です。

検査

18トリソミーだということはいつ分かるのでしょうか?

18トリソミーの検査には、出生前に検査をする方法と、出生後に調べる場合があります。

生まれる前にお腹の赤ちゃんについて18トリソミーやその他の染色体異常がないか調べる検査を「出生前診断」といい、高齢出産の増加とともに検査を受ける妊婦さんも増えています。

出生前診断では、超音波や母親の血液から調べる方法や、羊水を調べる方法などがあります。

生まれた後にその顔貌や身体的特徴から18トリソミーや何らかの染色体異常が疑われる場合は血液検査を行い診断します。

出生前診断

母体血清マーカー検査や新型出生前診断(NIPT)などの出生前診断を受けた結果、18トリソミーが疑われることがあります。

これは非確定検査であり、「18トリソミーの可能性があるかどうか?」を知ることができます。

もしこれらの検査で18トリソミーが疑われた場合、「羊水検査」や「絨毛検査」などの確定診断を受けて、本当にそうなのかを調べます。

妊婦検診の際に超音波検査(エコー検査)で何らかの異常を指摘され、詳しく調べる場合もあります。

頭が小さいことや心臓の奇形、手足の異常などでその疑いがもたれます。

出生前診断で18トリソミーと分かったら

出生前診断で18トリソミーだと確定した場合、避けられないのが「産む(妊娠継続)」か「産まない」かの選択です。

出生前診断では生まれた後の障がいの程度までは分かりませんが、18トリソミーは重篤な症状が多いため、医師によっては看取りを前提に話を進められる場合もあるようです。

出生前診断を受ける場合は、事前に方針を固めておくことが望ましいですが、何らかの事情でいきなりそのような状況になると、冷静な判断ができないかもしれません。

まずは状況と気持ちの整理と正しい情報の収集のために、遺伝医学のプロフェッショナルである「臨床遺伝専門医」や「遺伝カウンセラー」による遺伝カウンセリングを受けるのがよいでしょう。

中立の立場でサポートしてくれます。

「妊娠を継続する」とした場合は、設備が整っており専門の医師がいる施設を探さなくてはなりません。

出生時から呼吸障害などがみられる可能性が高いためです。

施設や医師の方針によっては、ご両親が希望する治療を受けられないかもしれません。

安心して産める環境を整えることが大切です。

出産後に受けられる医療制度や福祉制度など様々なサポートも調べ万全の体制で備えます。

サポート体制

病院の医療費や車いすなどの補装具の購入、場合によっては自宅をバリアフリーにするためのリフォーム費用など、さまざまなことにお金がかかります。

また、家族だけで18トリソミーの子を育てるのは限界があります。

そんなときに、さまざまな医療制度や福祉制度を受けることができます。

小児医療費助成制度や高額医療費支給制度などの医療費補助や、特別児童扶養手当などの手当金、障害基礎年金などがあります。

税金の減税措置や、一定の経済的援助を受けられることもあります。

身体障害者手帳を取得すると、医療費・補装具・リフォーム費用の助成、所得税・住民税などの軽減、公共料金の割引サービスなどが受けられます。

在宅の場合、どうしてもお母さんの負担が大きくなりがちです。

ショートステイ、訪問介護、障がい児デイケアなどが利用できます。

ただし、障がいが重い場合は施設側もどうしても人手が必要になるため、預けられる施設となるとまだまだ選択肢は少ないようです。

これらはお住まいの地域によって異なりますので、地域の自治体に相談してみるのがよいでしょう。

関係団体

自分ひとりや家族だけで悩みを抱える必要はありません。

さまざまな関係団体がありますので、まずは話を聞いてみるだけでもよいでしょう。

18トリソミーの会

18トリソミーのお子さんとご両親のための会です。

18トリソミーに関する情報発信や実態調査と報告、会員同士の掲示板などがあります。

NPO法人 親子の未来を支える会

-1才(うまれるまえ)からの社会的・医学的サポートのための活動を行っています。

気持ちのあり方や直面すると思われる状況の対処法などをまとめた冊子の無料配布や、経験者にチャット相談できるようなシステム提供があります。

まとめ

ひと昔前までは、18トリソミーは積極的治療は行わない、とされていましたが、医療の発展や考え方の多様性により、少しずつ変わってきているようです。

短命であるのがあたりまえだったのが、近年では歩けるようになったり、成人する人もいらっしゃるそうです。

赤ちゃんを授かった段階で、「わが子が健康であってほしい」と願う気持ちは誰しもあり、それを出生前に調べる権利は尊重されるべきですが、18トリソミーのことを知ることによって、考え方の幅が広がるかもしれません。

18トリソミーについて理解を深めるとともに、出生前診断を受けるにしても受けないにしても、これで良かったんだと納得のいく選択・決断ができることが大切です。