先天性の男性不妊の代表的な原因として、染色体異常である「クラインフェルター症候群」があげられます。

余談ですが珍しいとして有名な三毛猫のオスも、実はこのクラインフェルター症候群です。

一体どのような疾患で、どのような症状があるのでしょうか?

ここではクラインフェルター症候群について、どのような体質か?遺伝はするのか?といった内容も含めて基本的な情報をご紹介いたします。

クラインフェルター症候群(XXY症候群)とは

クラインフェルター症候群とは、「47,XXY」ともいい、男女の性別を決める性染色体の異常によって起こります。

クラインフェルター症候群は男性特有のもので、「症候群」とはいいますが、命に関わるような問題があるわけではなく、一生それと気づかない人もおり、病気というよりはアレルギーなどと同じように「生まれつきの体質」とする考え方もあります。

(本コラムでは便宜上「疾患」と記載します)

特徴

クラインフェルター症候群は生まれてしばらくはほとんど見た目では分からず、思春期以降に男性的な体つきにならなずむしろ女性的な特徴が表れる、もしくは結婚後に不妊の検査で初めて発覚するケースが多く、健康上も問題はないためクラインフェルター症候群だと一生分からない人が大半だと言われています。

クラインフェルター症候群は背が高く手足が長い傾向にあり、華奢な体つきの人が多いとされますが、全ての人がそうというわけではなく個人差があります。

性的な特徴の変化は成長とともに見られるようになります。

ほぼすべてのクラインフェルター症候群の人は不妊症です。

症状と合併症

クラインフェルター症候群は外科的治療が必要な合併症は基本的にありませんが、男性ホルモンが少ないことなどによる様々な症状が出る可能性がありますので、想定される症状を予防するとともに、早期発見・早期治療に努めます。

精巣(睾丸)が小さいことが多く、そのため男性ホルモンであるテストステロンの量が低下します。

生殖能力の低下や、骨量減少による骨粗しょう症のリスクが高くなります。

一般の男性と比べて、糖尿病、慢性肺疾患、静脈瘤、甲状腺機能低下症を発症しやすいので注意が必要です。

特に乳がんは一般男性の平均より20~50倍高く、定期的な通院とチェックが大切です。

知的発達は正常かやや低めですが、多くの場合は一般の人と同様の学歴を送っています。

学習障害や心身の発達の遅れがみられることもあります。

言語の遅れ(しゃべること・読むこと)があることが多く、発音が不明瞭な場合もあります。

発達障害の頻度が一般の人と比べて高くなっています。

成長(発達)

思春期頃からクラインフェルター症候群の特徴が表れてきます。

通常であれば二次性徴が始まり男性的な体つきになっていきますが、以下のような特徴がみられます。

【クラインフェルター症候群の特徴】

- ひげやすね毛などの体毛が薄い

- 精巣が小さめ

- 筋肉がつきにくい

- 声変わりしない、少ない

また、男性ホルモンの分泌量が著しく少ないため、女性的な特徴がみられます。

【クラインフェルター症候群の女性的な特徴】

- 胸が少し膨らむ(女性化乳房)

- 女性的な脂肪のつき方をする(なで肩、幅広の腰)

性格も女性的である傾向にあります。

- 内気、無口

- 繊細

- 気弱

内向的で、活動性や忍耐力が低かったり、集中力に欠ける点があったりします。

自尊心が低い人も多いようですが、もちろん性格は個人差がありますのですべての人がそうだというわけではありません。

クラインフェルター症候群の大きな特徴として、不妊症が挙げられます。

多くは正常な性行為ができますが、精子の数が極端に少ないため、自然な方法での授精は難しいでしょう。

男性器の発達が未熟で、外見は女性器とほぼ変わらない場合もあります。

骨密度が低く、若いうちから骨折しやすい・骨粗しょう症になりやすいので注意が必要です。

また、男性ホルモンが少ないため中年以降は男性更年期障害にな悩む方も多いです。

療育と治療

不妊症について以前は、クラインフェルター症候群では子どもを授かることはほぼできないと言われていましたが、現在は生殖補助医療技術の発達により人によってはそれが可能となりました。

ホルモン療法を行わないと、思春期以降に女性の要素が強くなります。

近年では本人の意思で女性として生活される方も増えてきているようです。

クラインフェルター症候群は性染色体の異常によって起こりますが、染色体異常そのものに対する治療法はありません。

さまざまな合併症に対する治療を行っていきます。

小児期の言葉の遅れには言語療法を行います。

心や身体に問題がある場合は、必要に応じて作業療法や理学療法も行います。

思春期以降に起こるさまざまな症状に対しては、男性ホルモン(テストステロン)補充療法が有効です。

状況に併せて思春期前から行う場合もあります。

テストステロン補充療法を行うことによって下記の効果があります。

【テストステロン補充療法による効果】

- 男性的な体型や見た目の出現を促進

- 筋肉の形成

- 骨密度を高める

- 発達面と行動面の問題軽減

- 男性的な性格の形成

- 男性更年期障害を防ぐ・軽くする

また、テストステロンの量が少ない男性は疲れを感じやすく、不安症やうつ状態になることがありますので、その予防にも有効です。

テストステロンの注射は、約1ヶ月に一度、生涯にわたり行います。

テストステロン補充療法の副作用として重篤なものはありませんが、むくみやすいため負担がかかる心臓や腎臓が悪い場合は慎重に行う必要があります。

また、前立腺がんがある場合は投与できませんので、成人男性の場合は必ず定期的に前立腺がんのチェックを行います。

テストステロン補充療法を行っても、不妊症そのものを治すことはできません。

クラインフェルター症候群の「モザイク型」の場合、わずかながらも精液中に精子を認める場合があり、体外受精などで子どもができる可能性があります。

ですが、そうでない多くのクラインフェルター症候群の方は無精子症であることが多く、人工授精や体外受精も難しいでしょう。

しかし、近年では生殖補助医療の発達により、そうした方でも子どもを授かる可能性が出てきています。

また、第三者の精子をつかって人工授精をするという方法もあります。

ご夫婦で十分に話し合って将来設計を立てることが大切です。

原因

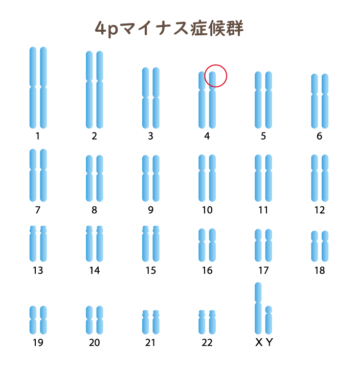

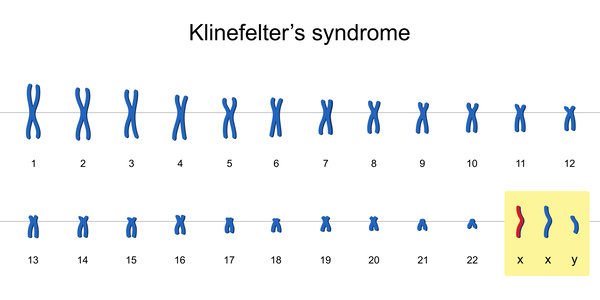

クラインフェルター症候群は性染色体異常の一つです。

染色体とは、遺伝子を含むDNAが、大量に折り重なってできた構造体のことをいいます。

一本の染色体には数百から数千の遺伝子が含まれていて、染色体は遺伝子を正確に子孫へ伝えるのに重要な役割を担っています。

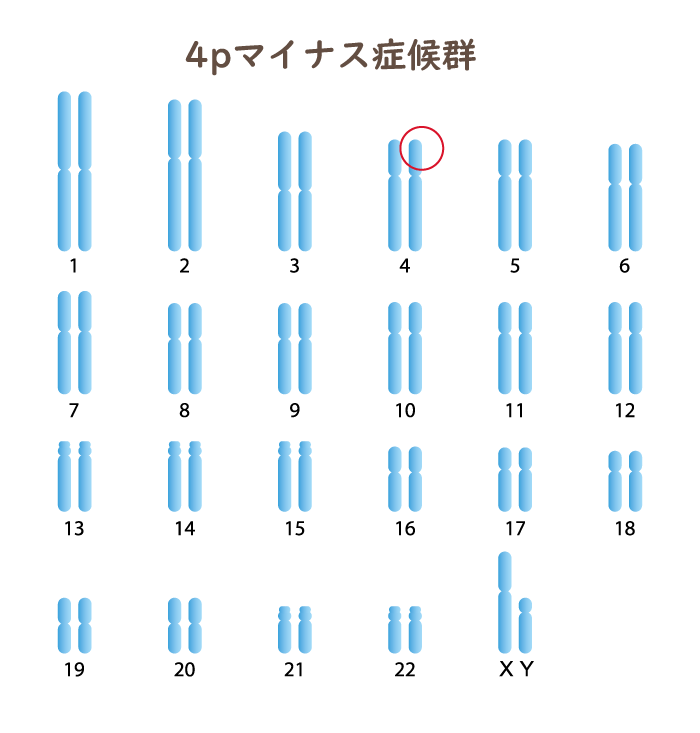

染色体は2本ずつペアになっており、ヒトの染色体23対(46本)のうち、1~22番までの22対は「常染色体」、23番目の残りの1対は男女の性別を決める「性染色体」と呼びます。

常染色体は番号が小さい方が基本的に大きく(1番の染色体が大きい)、また保有している遺伝子の数も多い傾向にあります(一部例外あり)。

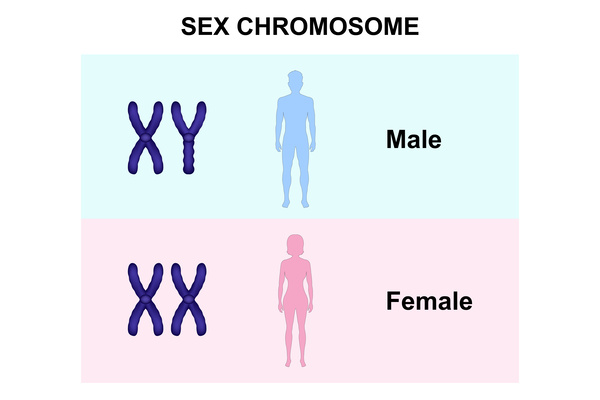

性染色体には「X染色体」と「Y染色体」があり、その組合せにより男性になるか女性になるかが決まります。

「XY」の組合せで一般的な男性、「XX」の組合せで一般的な女性になります。

染色体は両親から子に受け継ぐ際に、対になっている片方を父親から、もう片方を母親から1本ずつ受け渡します。

クラインフェルター症候群は、この両親から染色体を受け継ぐ過程がうまくいかず、通常よりX染色体が1本多い「XXY」になった状態です。

まれに、余分なX染色体が1本ではなく2本、3本、4本ともっていることがあり、その数が多いほど症状が重くなります。

クラインフェルター症候群の中でも、X染色体の数が異なる細胞と正常な細胞の両方が混ざった状態を「モザイク型」といい、約15%にみられます。

モザイク型は症状が軽くなる傾向にあり、子どもを授かる(生殖可能)例も報告されています。

寿命

生命に影響がある症状があるわけではないため、クラインフェルター症候群だからといって特別に寿命が短いことはなく、一般の人と同じです。

クラインフェルター症候群の子が生まれる確率

生まれてくる男の子の赤ちゃんのうち、500~1,000人に1人の確率でクラインフェルター症候群であるとされていますが、その症状の少なさから特に検査をすることなく、クラインフェルター症候群と気づかず生涯を送る方が60~70%いると言われています。

高齢出産とクラインフェルター症候群の関係

ママの年齢が35歳以上で、はじめて出産する場合を一般的に「高齢出産」といいますが、高齢出産ではクラインフェルター症候群の児が生まれる頻度が高くなります。

高齢出産では胎児の染色体異常が起こる確率が高くなりますが、特に通常2本である染色体が1本や3本になる「数の異常」がおこりやすくなることがデータ上分かっています。

女性の出産年齢が高くなると胎児の染色体異常が起こる確率が高くなる原因は、卵子が作られる過程で細胞分裂のエラーがおこりやすくなることにあります。

遺伝するのか

染色体異常と聞くと、遺伝するのではと思われるかもしれませんが、そのほとんどは遺伝ではなく偶然に起こります。

クラインフェルター症候群も両親や環境のせいではなく、誰にでも起こりうることです。

先に生まれたきょうだいがクラインフェルター症候群だからと言って、次に生まれる子に影響はほとんどの場合ありません。

検査

生まれる前の出生前診断でクラインフェルター症候群だと発覚する場合もありますが、生まれた後、ある程度成長してから特徴的な身体の変化などから何らかの疾患を疑い、検査して初めて発覚する場合もあります。

症状が軽度の場合は特に検査をすることなく、一生クラインフェルター症候群だと気づかないこともあります。

診断には血液検査により染色体の分析を行います。

出生前検査

クラインフェルター症候群かどうかを調べるために出生前の検査を受けることはほぼないと思いますが、胎児の染色体異常を調べる何らかの出生前診断を受けた際に偶然発見されることがあります。

その多くは羊水検査によって見つかります。

新型出生前診断(NIPT)を行っている、一部の施設でその可能性を調べることができます(疑いのみ)。

本当にクラインフェルター症候群かどうかを調べるには、羊水検査や絨毛検査を受けます。

出生後の検査

生まれてすぐはほとんどの場合、クラインフェルター症候群だと分かりませんが、筋肉の緊張が弱いことや外性器が通常より小さいなどの特徴から何らかの染色体異常を疑い、検査をする場合があります。

思春期頃や、不妊症の評価の過程で検査をする場合もあります。

どの場合も診断は血液検査によって行います。

出生前診断でクラインフェルター症候群と分かったら

出生前診断でダウン症などの染色体異常が発覚した場合、中絶を選択する人が多いことについて議論がつきませんが、クラインフェルター症候群は生きていくうえで重篤な症状があるわけではなく、多くの人は普通の生活を送っています。

クラインフェルター症候群は、早期から治療をすることで、言葉の発達や運動能力の遅れに大きな効果があります。

子どもの頃にクラインフェルター症候群だと分かっていなければ、テストステロン補充療法などが遅れてしまう可能性があります。

クラインフェルター症候群では学習障害や運動、言葉の遅れがある可能性がありますが、しかしこれはクラインフェルター症候群に限ったことではなく、染色体異常がない児にもその可能性はあります。

どのくらいの症状が出るかは生まれる前には分かりませんが、起こりやすい病気や症状が分かっていれば、定期的な検査により早期発見・早期治療が可能になります。

間違っても、思わぬ疾患名を告げられて気が動転し、冷静でない判断をしてしまわないよう、正しい情報を得る必要があります。

染色体の疾患については、遺伝医学に関する専門家である「臨床遺伝専門医」や「遺伝カウンセラー」というプロがカウンセリングを行っていますので、相談してみるのもいいでしょう。

就学・就労

就学については学業に大きな問題はなく、基本的には普通の学校に通っています。

クラインフェルター症候群だと周囲の人に伝える必要はありませんが、明らかな学習障害や行動障害がある場合はサポートを得るためにも説明が必要でしょう。

就労についても同様で、一般の人と同じように働いています。

好きな人ができ結婚を考えるようになったとき、将来設計について十分に話し合う必要があります。

子どもを授かることは難しいかもしれませんが、絶対に不可能というわけでもありません。

生殖補助医療のさらなる発展もあるかもしれませんし、養子を迎えるという選択肢もあります。

夫婦二人だけの生活を楽しむこともできます。

まとめ

クラインフェルター症候群の99%以上は不妊です。

妊娠を希望する夫婦の約15~20%は不妊症だといわれています。

不妊症の約半数は男性側に原因がありますが、半数以上ははっきりとした原因がわかっていません。

クラインフェルター症候群でなくても不妊の夫婦はたくさんいます。

生まれる前にクラインフェルター症候群だと分かると、どんな疾患か分からず不安になるでしょうが、まずは一人で抱え込まずに遺伝カウンセラーなどの専門家に相談してみるのがよいでしょう。

クラインフェルター症候群に対する正しい知識を持つことによって、必要以上の不安を減らすことができるのではないかと思います。